|

Da alcuni anni in Italia si è diffuso un format televisivo di grande successo popolare, la cui ricetta prevede tre semplici ingredienti:

Questa premessa mi è d'aiuto non tanto per fornire ulteriori frecce all'arco di chi alimenta lo spirito anticasta del nostro Paese, quanto piuttosto per rivelare un modo sbagliato di concepire la competenza storica nel sentire comune e, ahimé, spesso anche a scuola. Colui che conosce davvero la storia ne conosce senza alcuna titubanza ed errore le date: questo è il messaggio che le trasmissioni televisive di cui sopra trasmettono allo spettatore. A questo punto qualcuno potrebbe interrompermi: "Ebbene, cosa c'è di male in questo? Non è forse vero che l'uomo di cultura queste date o nozioni le possiede saldamente?" Quando cerco di trovare una risposta a queste obiezioni, mi torna sempre in mente l'aneddoto che un grande uomo di cultura, cioè Guido Calogero (1904-1986), tra i fondatori del Partito d'Azione, oltre che tra i maggiori studiosi italiani di storia della filosofia antica, racconta in Scuola sotto inchiesta, attualissimo saggio del 1965 che raccoglie gli articoli che l'intellettuale scrisse sulla scuola originariamente per la rivista Il Mondo (e che i problemi che il saggio al tempo denunciava siano ancora attuali, a più di mezzo secolo di distanza, la dice lunga sui progressi fatti dal nostro sistema d'istruzione). Racconta Calogero:

"Poco dopo il mio arrivo a Londra come direttore di quell'Istituto italiano di Cultura un diplomatico di mezza età, evidentemente per controllare di prima mano la mia reale idoneità a quel posto, mi chiese a bruciapelo, in un ricevimento, se Carlo Magno fosse stato incoronato a Roma o ad Aquisgrana. Gli risposi subito: - Mio caro visconte, non chieda a me cose simili! Io non sono mai riuscito a ricordarmi nemmeno se Carlo Magno sia Carlo Quinto o Carlo Ottavo -. [...] D'altra parte, che colpa poi aveva, quel povero visconte, a concepire a quel modo la "cultura generale", se persino per il concorso per entrare in diplomazia lo avevano costretto a studiarsi a memoria, e quindi naturalmente anche a dimenticare, un'enorme quantità di notizie storiche?". Con buone probabilità qui Calogero, tutto preso dal suo amabile spirito dissacratore di quella che egli chiamava al tempo la scuola dell'onniscienza, esagera. Tuttavia, quand'anche tenessimo per buona la visione di chi identifica la conoscenza della storia nella memorizzazione di fatti e date, allora, se è vero, come recita un vecchio adagio, che ogni popolo ha la classe politica che si merita, a questo punto davvero l'ignoranza di molti politici italiani sarebbe un perfetto specchio dei suoi elettori, come confermano due recenti indagini.

La prima è una ricerca condotta da Luciano Allegra, professore di Storia Moderna presso l'università di Torino, e Marcella Moretto, esperta di storia sociale. Nel loro volume Che storia è questa - Gli adulti e il passato (Celid, Torino 2018) i due autori hanno reso noti i risultati di una ricerca il cui obiettivo era quello di verificare ciò che è rimasto dell'acquisizione scolastica della storia nella gente comune. Il campione statistico è basato su 109 interviste a cui sono stati sottoposti individui scelti, in tre diverse zone del Piemonte, nell'intento di avere una rappresentanza quanto più ampia dei vari status sociali e gradi di scolarità. I risultati riguardanti, ad esempio, la conoscenza della storia antica e medievale dipingono un quadro desolante e più o meno grave secondo le fasce di età:

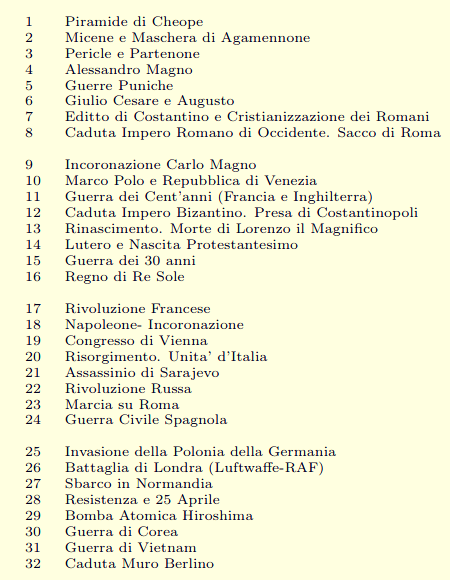

A quali conclusioni giungano gli autori dell'indagine, alla luce dei dati raccolti, possiamo sentirlo direttamente da loro: Nel complesso, le risposte che abbiamo raccolto non inducono all'ottimismo, ma provocano un certo disagio. [...] Che la storia non fosse molto "popolare" nei gusti delle persone ce lo aspettavamo, ma non pensavamo fosse così impopolare. Perché indubbiamente lo è, tanto la più lontana quanto la più vicina, quella che lambisce la nostra quotidianità La seconda ricerca invece, dal titolo Ordering history through the timeline, è stata condotta nel 2017 da due economisti italiani, Eugenio Garibaldi e Pietro Garibaldi, i quali ne hanno presentato una sintesi nell'articolo Una storia piena di lacune. In questo caso il campione, più ampio numericamente del precedente, era composto esclusivamente da studenti dell'università di Torino, sottoposti ad un cosiddetto linetime test: ovvero, un esercizio in cui ciascun candidato doveva riordinare cronologicamente 32 importanti eventi storici presentati in modo confuso. L'intenzione dei due ricercatori era quella di misurare se e quanto, dopo 13 anni di studio di una disciplina così importante nel curricolo della scuola italiana, gli studenti possedessero il senso del tempo storico. Inutile dire che, anche in questo caso come nel precedente, i risultati evidenziano, come affermano gli stessi ricercatori, "lacune clamorose nella conoscenza della storia e nel senso del tempo", con nuovamente una interessante differenza di genere: in breve, i ragazzi riportano punteggi mediamente più alti delle ragazze.

Alla luce di risultati così deludenti, sembrerebbe ora naturale chiedersi a chi attribuire la responsabilità per questa situazione. Le due ricerche appena illustrate forniscono risposte in parte diverse. Allegra e Moretto rifiutano esplicitamente di gettare la croce sul mondo della scuola e dell'università, sulla base della considerazione che il mondo dell'istruzione ha subito negli ultimi decenni gli attacchi di "sciagurate riforme, da quella di Luigi Berlinguer alla "buona scuola", passando per Moratti e Gelmini". Si tratta di una spiegazione che sinceramente non mi convince del tutto, poiché non spiega in cosa le suddette riforme avrebbero danneggiato l'insegnamento della storia. Più interessante sarebbe stato approfondire l'altro argomento avanzato dai due ricercatori: ovvero, l'uso di non ben precisati "strumenti didattici" come causa di un apprendimento della storia meno efficace rispetto al passato (con la curiosa aggiunta di una responsabilità delle narrazioni multimediali e programmi televisivi che hanno narrato la storia "secondo i canoni della fiction e dell'intrattenimento"). Eugenio e Pietro Garibaldi, invece, non dedicano grande spazio all'analisi delle cause, poiché questo non rientra tra gli obiettivi della loro indagine. Tuttavia i due ricercatori si chiedono, molto opportunamente, se il modo di insegnare la storia oggi sia effettivamente efficace e se non esista un metodo alternativo per farlo.

0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.

Leave a Reply. |

BENVENUTI!Mi chiamo Eros Grossi. Dal 2004 sono un insegnante di Lettere presso i licei di Roma e provincia. Questo è il mio blog: nato per condividere fuori dall'aula il lavoro che svolgo tutti i giorni in classe. Archivi

Ottobre 2022

Categorie

Tutti

|

Feed RSS

Feed RSS